EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

“Seguir invirtiendo en políticas públicas relacionadas con las personas afroperuana es más necesario que nunca, sobretodo despúes de la aprobación”. Quien habla es Susana Flor de María Matute Charun (59 años), maestra con más de 40 años en el activismo y que desde el 2016 está a cargo de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura. Y se refiere a la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley 2280 que propone una reforma para reconocer al pueblo afroperuano en la Constitución. Caminando por las calles de Lima, en un soleado diá diciembre, es una de las voces referentes afroperuanas con las que poder tener una radiografía de lo que es ser afro hoy en Perú.

Susana explica que su labor va mucho más allá de encargarse de que “los afroperuanos de este país canten y bailen más, como muchas veces se cree”. En Perú sigue viva la necesidad de reflexionar sobre el pasado histórico y de pertenencia de un colectivo que cuenta con alrededor de un un millón de personas, o sea el 4% de la población del país. “Nos interesa que haya visibilidades estadísticas y que se atienda de manera diferenciada las necesidades que tiene el pueblo afroperuano como consecuencia de un proceso de esclavitud que la gente ya ha olvidado en términos históricos, y que ha perdido la conexión con la realidad que viven los afroperuanos en la actualidad”, explica. Este pueblo, según el mapa geoétnico de Presencia Concentrada del Pueblo Afroperuano en el Territorio Nacional, está mayoritariamente distribuido en Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Callao, Ica, San Martín, Áncash, Arequipa, Tumbes, Loreto y Huánuco.

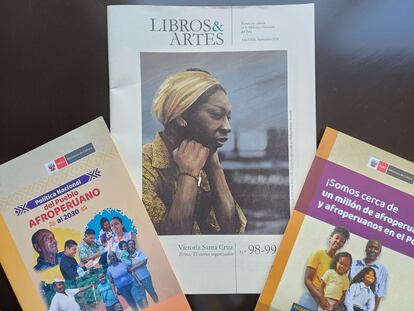

“En Perú hoy no se trata solo de poderse autoidentificar como afroperuano, sino también de poder hacer ejercicio de esta identificación, de esta negritud, en un marco de ciudadanía con pleno derechos”, afirma Susana, quien también destaca las iniciativas que desde la institucionalidad se han puesto en marcha. Es el caso por ejemplo del Mes de la Cultura Afroperuana, que se celebra en junio, y que parte de la conmemoración oficial (desde el 2006) de la fecha de nacimiento de Nicomedes Santa Cruz el 4 de junio. Este connotado intelectual afroperuano, poeta decimista, folclorista y pensador propugnó la reivindicación de la cultura y los derechos de la comunidad afroperuana. Sus escritos ya son patrimonio Cultural de la Nación. O el encuentro nacional de organizaciones afroperuanas Somos Familia, que se celebra desde el 2016 en el marco de la fecha simbólica del 3 de diciembre, día en el cual 1854 el entonces presidente Ramón Castilla decretó la abolición de la esclavitud en Perú.

En este evento se convoca a las y los representantes inscritos al Registro de Organizaciones Afroperuanas (ROA), aquella sociedad civil heredera de quienes lucharon incansablemente desde los tiempos de la colonia para llegar a ese importante 3 de diciembre. El Ministerio de Cultura se transforma así en un vehículo para el fortalecimiento y el acompañamiento de proyectos que promuevan la identidad afroperuana, abarcando el arte en sus distintas manifestaciones, como en el caso de esta décima convertida en freestyle, homenaje del artista de música urbana conocido como de Nero Lvigi a su herencia afroperuana.

Este concepto de cultura tan amplio ha vertebrado la luchas y las reivindicaciones afroperuanas en el país. Un claro ejemplo es el grito de denuncia contra el racismo de Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra, en su conocido poema Y me gritaron Negra publicado en 1978. Para Susana es evidente el peso de estos versos: “Victoria aprovechó su arte, aprovechó su talento y se liberó. Y de paso nos ayudó a que nos liberáramos un montón de mujeres. Yo formo parte de aquel ejército de mujeres liberadas por su Victoria”. La mujer sigue marcando la identidad afroperuana de hoy, con ejemplos tan cristalinos como la cantante, compositora y educadora Susana Baca: una del grande referente actuales de la afroperuanidad a nivel nacional e internacional.

“La institucionalidad del Estado representa sin duda un avance. Cuando yo militaba en las organizaciones de jóvenes activistas afroperuanos no existía”, explica el abogado limeño Roberto Rojas Davila (40 años), actualmente jefe de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad, en el Departamento de inclusión social de la OEA.

Roberto no tiene duda en señalar el gran papel jugado hoy por las instituciones públicas en el Perú en términos de visibilidad sobre el tema afro y sin embargo lo que sigue faltando, dice, es la presencia de personas afroperuanas en espacios de tomas de decisiones, como por ejemplo el Congreso de la República donde solo hay dos mujeres afroperuanas. “Si además miro a los partidos políticos peruanos los cuadros políticos afrodescendientes son casi inexistentes”, explica.

Rojas Davila también incide en que todavía no se ha podido superar en Perú el estereotipo de que los afroperuanos estén presentes en ámbitos que no sean cultura o deporte. “Cuando estoy en un espacio diplomático y digo que soy afroperuano la gente se sorprende, porque todavía no encaja en el imaginario colectivo que seamos algo diferente de los espacios que tradicionalmente hemos ocupados. Si hablamos de afroperuanos que bailan festejos, tocan cajón, juegan al futbol o voleibol allí sí la sociedad lo acepta, pero si hablamos de médicos o abogados afroperuanos, todavía cuesta naturalizarlo”.

Roberto, por un lado, celebra la iniciativa como la Política Nacional de Pueblo Afroperuano (PNPA) 2030, que articula el dialogo en materia de políticas públicas entre el Estado y la sociedad civil, pero también señala como reto la gran necesidad de incluir el criterio de interseccionalidad en el mapeo y diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad de la población afroperuana.

“Es necesario profundizar más sobre la situación de las personas mayores afroperuanas, sobre los jóvenes y el acceso a la universidad, sobre el colectivo LGBTIQ+, sobre los migrantes, entre otros grupos, porque finalmente, la inclusión de las personas afroperuanas como ciudadanos de plenos derechos, y la lucha a la discriminación, serán una ganancia para toda la sociedad en su conjunto”, afirma.

Natalia Barrera Francis (26 años), activista feminista afroperuana, fundadora y directora de Afrocentro Perú, también comparte la misma lucha. Ella lo defiende a través de esta organización civil antirracista enfocada en actividades culturales, políticas, comunicaciones y creatividades negras. “Si alguien dice que no hay racismo en Perú es simplemente porque no quiere verlo”, narra, a pocas horas de las celebraciones para el segundo cumpleaños de Afrocentro Perú, un evento para celebrar la negritud peruana y congregar una comunidad consciente de su papel en la identidad del país de hoy y de mañana.

“Los afroperuanos estamos, permanecemos y continuamos”, afirma con orgullo esta joven polifacética y valiente que con su estilo fresco y directo posiciona en sus redes mensajes claros para detectar y combatir un racismo que sigue presente en Perú.